第二弾物語8 ― 2018/11/22 10:06

裏表紙です。(杉田)玄白宣言してますね。

第二弾物語7 ― 2018/11/19 07:25

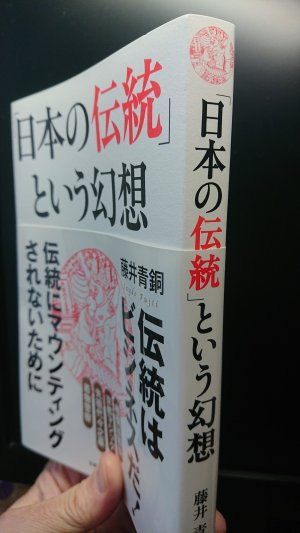

見本があがってきました。これまでゲラで何度も見てきたものが、手で触れる「形あるもの」として初めて登場してくるこの時が、一番ワクワクする。

紙の本の魅力は、この「厚み」と、そしてページをめくっていく「指の感触」ではないかと思ってる。

紙の本の魅力は、この「厚み」と、そしてページをめくっていく「指の感触」ではないかと思ってる。

第二弾物語6 ― 2018/11/18 18:22

この本の後半(第二部)のキーワードが「伝統マウンティング」。この言葉は、前作の評判で色々取材を受けてるうちに出てきたもの。「ああ、そうか。ぼくはそれを言いたかったのか」と気がついた。我ながら遅いね~。

多くの人が、「これが伝統だ!」と決めつけられて感じるモヤモヤは「伝統マウンティング」という言葉で表すとよくわかる。これは「伝統」そのものの価値とは別物だな…と。なので例によって、頼まれてもいないのに不必要に分析してます。

出版社HPによると、この本の説明はこうなってます。

<「相撲は国技」「先祖代々之墓」「着物警察」…振りかざされる「伝統」をビジネスとマウンティングの観点で腑分けする“解体新書”!>……私は杉田玄白か!

多くの人が、「これが伝統だ!」と決めつけられて感じるモヤモヤは「伝統マウンティング」という言葉で表すとよくわかる。これは「伝統」そのものの価値とは別物だな…と。なので例によって、頼まれてもいないのに不必要に分析してます。

出版社HPによると、この本の説明はこうなってます。

<「相撲は国技」「先祖代々之墓」「着物警察」…振りかざされる「伝統」をビジネスとマウンティングの観点で腑分けする“解体新書”!>……私は杉田玄白か!

第二弾物語5 ― 2018/11/18 18:14

出版元の柏書房は歴史書に定評があるところ。なので今回も「校閲の方に厳しめにチェックしてもらってください」とお願いしてた。で、初校のゲラがこれ。いや、そんなに厳しくしなくても…。

校閲者はチェックするのがお仕事。誤字脱字、表記ゆれはもちろん、事実の確認や「こういう説もあるけどOK?」などの指摘もいただく。おかげで本になった時ぼくが恥をかかずにすむんだから、ありがたいことだ! 再校で、だいぶ少なくなったけど…。

本は、著者、編集者、校閲者…と少なくとも三人かそれ以上の目で、数回こういうやりとりを繰り返し、ようやく校了となる。それでもたいてい、できあがった本に小さなミスを発見するから、人間の作業ってあてにならない。でもそこが人間臭くていい、とも思ってる。

校閲者はチェックするのがお仕事。誤字脱字、表記ゆれはもちろん、事実の確認や「こういう説もあるけどOK?」などの指摘もいただく。おかげで本になった時ぼくが恥をかかずにすむんだから、ありがたいことだ! 再校で、だいぶ少なくなったけど…。

本は、著者、編集者、校閲者…と少なくとも三人かそれ以上の目で、数回こういうやりとりを繰り返し、ようやく校了となる。それでもたいてい、できあがった本に小さなミスを発見するから、人間の作業ってあてにならない。でもそこが人間臭くていい、とも思ってる。

第二弾物語4 ― 2018/11/16 09:24

そんなわけで、今回の本の前半(第一部)は「伝統ビジネス」のスライドショーが元になった。とはいえもちろん、考え方・流れを踏襲して全編あらたに書いたんですが、その時の感覚が面白かった。ぼくがよく若手芸人さんに言ってることを実感したのだ。

ぼくはよく若手芸人さんに「劇場でお客さんを前にしたトークと、放送でのトークは違うよ」と言う。内心では(なんかエラソーだよなぁ)と恥ずかしいけど、事実なんだからしょうがない。今回、自分がスライドショーで語ったことを文章にする過程がそれに似てたんですね。

スライドショーではお客さんを前にして伝わることも、文章で伝えようとすると別。トークというのは、いかにその場の雰囲気や喋り方、ボディランゲージに助けられているか…と実感しましたね。この本ではそれを文章にしました。さて、うまくいったかな?

あ、そうそう。スライドショーでは下手な図表を作って解説した(いかにもインチキ・ビジネスセミナーっぽいでしょ?)。今回の本でも、その図表を入れましたよ。もちろんプロのデザイナーさんがちゃんと作り直してくれたけど。読むと「おお、これで一攫千金だ!」と心躍るかも?

ぼくはよく若手芸人さんに「劇場でお客さんを前にしたトークと、放送でのトークは違うよ」と言う。内心では(なんかエラソーだよなぁ)と恥ずかしいけど、事実なんだからしょうがない。今回、自分がスライドショーで語ったことを文章にする過程がそれに似てたんですね。

スライドショーではお客さんを前にして伝わることも、文章で伝えようとすると別。トークというのは、いかにその場の雰囲気や喋り方、ボディランゲージに助けられているか…と実感しましたね。この本ではそれを文章にしました。さて、うまくいったかな?

あ、そうそう。スライドショーでは下手な図表を作って解説した(いかにもインチキ・ビジネスセミナーっぽいでしょ?)。今回の本でも、その図表を入れましたよ。もちろんプロのデザイナーさんがちゃんと作り直してくれたけど。読むと「おお、これで一攫千金だ!」と心躍るかも?

最近のコメント